新港文書

番仔契

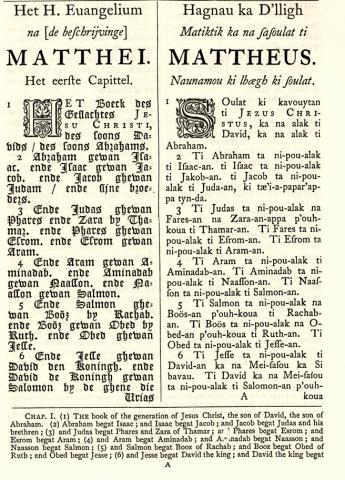

新港語是今天台南一帶的原住民所使用的語言,荷蘭東印度公司在台期間,荷蘭駐台宣教師為了傳教以及協助政務推行, 不僅努力學習當地語言,也利用羅馬字編纂番語字典, 並且以羅馬字教導當地平埔社群書寫自己的語言。 因此今天我們可以看到有羅馬拼音文字所寫的新港語字典、 文書資料,以及新港語馬太福音等。 當然其中最著名的是原住民與漢人因土地關係而訂定的契約文書,俗稱為「番仔契」。

如果歷史改寫或許我們今天所講所寫的語言文字會是這套拼音文字。透過對這些留存的文書資料,可以解讀出新港地區原住民的生活甚至歷史。

新港文書的來源

新港文書的來源

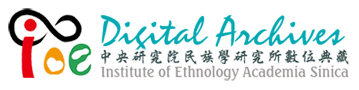

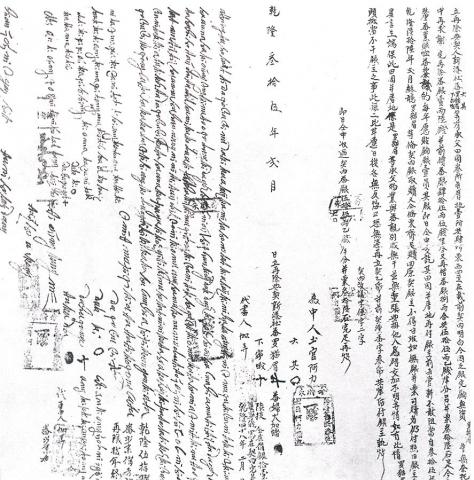

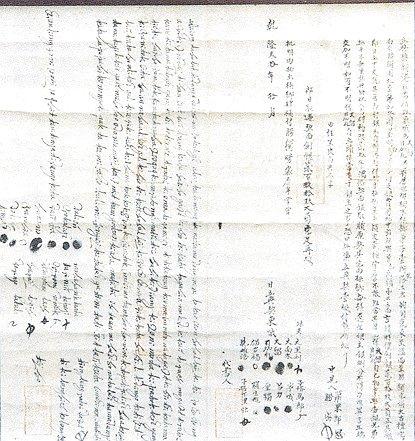

新港文書的來源所謂「新港文書」就是我們一般所說的「番仔契」,也就是今天台南一帶平埔社群所留傳下來的土地租借、買賣與借貸等方面的契約文書。從語言形式來看有只有羅馬字拼音書寫的單語文書,也有漢語與羅馬拼音字對照的雙語文書,現存的「番仔契」約有一百四十多件左右。

日治時期村上直次郎編輯《新港文書》一書,收錄一百零九件的「番仔契」,其中有八十七件為新港社,包括二十一件的漢番對照;另外卓猴社有三件、麻豆社十六件、大武壟社一件、下淡水一件、茄藤社一件。

這些番仔契中年代最早的是康熙二十二年的一件麻豆文書,而年代最晚的是第二十一號新港文書,年代已是嘉慶十八年(一八一三),距離荷蘭人離開台灣的一六六二年已是一百五十年後了,也就是經過這麼久之後新港地區的原住民仍然使用羅馬字拼音。

新港社與荷蘭教會

教冊仔

新港社與荷蘭教會

新港社與荷蘭教會

台灣方志史料中有不少提到原住民「有能書紅毛字者」,其中以康熙末年的《諸羅縣志》卷八風俗志番俗考記載最詳盡:『習紅毛字者,橫書為行,自左而右,字與古蝸篆相彷彿,能書者,令掌官司符檄課役數目,謂之教冊仔‧‧‧紅毛字不用筆,削鵝毛管為鴨嘴,銳其末,搗之如毳,注墨瀋于筒,湛而書之紅毛紙,不易得箋,代之以紙,背堪覆書。』其後之方志史料大抵沿用這樣的說法,也就是說從一六二八年傳教師Georgeius Candidius 向大員當局要求以新港社村莊為主,能夠有固定的時間教導村民背誦祈禱文、回答教義問題開始,至清朝初年已經有能夠書寫羅馬拼音的新港社村人。

新港語

一六三六年荷蘭人在新港開辦了第一所學校,這個學校不僅將宗教教育制度化,且導入西方的讀寫識字能力訓練。由於荷蘭的派教主張以方言或口語來傳教,因此以新港語為新港及其附近地區的共同語言,於是以新港語做為學校的教學語言,以拉丁字母將口語書寫下來,除此也編輯教義問答、祈禱文等做為教材。一六四三年宣教師尤羅伯的教育報告中記載,新港學校已有八十名學生,其中有二十四名學生在學習書寫,大約有八到十個人能整齊的書寫,鄰近的目加留灣學校九十個學生中也有八個能夠書寫。

一六四五年荷蘭人在征服北部大部地區之後,舉行了年度集會,其中北部集會區化分成四個語言區: 新港社一帶的新港語區;虎尾二林一帶的虎尾語區;大肚番王轄區的大肚語區;東方山地區域的山地語區。南部集會區除荷語外,尚使用南路語,及放索語、排灣語、和魯凱族下三社語。

傳教師

傳教師

傳教師一六○二年成立的荷蘭東印度公司獲得政府特許推展殖民貿易及宗教,公司以巴達維亞為基地,於各地設立分館。

駐台的宣教師就是巴達維亞派來的,從公司支領薪水,照教會規定牧師受按手禮就職,有權執行聖餐及洗禮等聖禮,從事傳教;為了輔助傳道任務,另有教師、候補牧師、傳道師等職,這些未受按手禮者,無權執行聖禮典。所有宣教師均視其能力負擔俗務,他們的基本裝備就是學習當地語言,以利傳教事宜,同時也擔任公司與原住民之間的中間者角色。

一六二五年行政長官Maarten Sonck要求荷蘭方面能派遣二至三個能讀經且可教化原住民的宣教師來台,使此地的原住民能改信基督信仰,然而第一批派遣來的是無權行使洗禮的探訪傳道,一直到一六二七年六月第一個正式的教區牧師干治士(Georgius Candidius)抵達後,才正式開始荷人在台傳教,首先開始的傳教地區-新港社也在一六三○集體表示接受基督教信仰。

根據統計一六三八年,新港的所有居民共一千零四十七位,都接受了洗禮,次年擴及附近村落,共兩千零一十四個人受洗。 這些派駐於台的宣教師除傳教外,也編輯各種的字典,教義書,如新港語的「馬太福音」、「Favorlang語彙」等,成為後來學者研究原住民語言的依據。

| 牧師姓名 | 中譯名 | 駐台時間 | 備 註 |

| Georgius Candidius | 干治士 | 1627-31;1633-37 | 駐新港、赤崁等地區 |

| Robertus Junius | 尤羅伯 | 1629-41; 1641-43 | 編有大小問答書、祈禱文等 |

| Assuerus Hoosgeteyn | 荷吉丹 | 1627-31;1633-37 | |

| Georgius Candidius | 干治士 | 1636-37 | 病歿於目加留灣 |

| Joannes Lindeborn | 林禮文 | 1636-37 | 被撤職遣回 |

| Gerardus Leeuwius | 利未士 | 1637-39 | 病歿於熱蘭遮城 |

| Joannes Schotanus | 蘇格搭拿斯 | 1638-39 | 被遣回 |

| Joannes Barius | 巴維斯 | 1640-47 | 駐蕭壟地區、病歿於熱蘭遮城 |

| N. Mirkinius | 馬其紐斯 | 1641-? | |

| Simon van Breen | 范布鍊 | 1643-47 | 駐Favorlang地區傳教 |

| Joannes Happartius | 哈約翰 | 1644-46 | 病歿熱蘭遮城 |

| Daniel Gravius | 倪但理 | 1647-51 | 譯有馬太及約翰福音,編譯基督教要理問答 |

| Jacobus Vertrecht | 花德烈 | 1647-51 | 編有Favorlang語要理問答 |

| Antonius Hambroek | 范堡 | 1648-61 | 駐麻豆,鄭成功入台時被刎 |

| Gilbertus Happartius | 哈伯宜 | 1649-1652 ; 1653 | 編有Favorlang語彙。1653年再度來台後, 於八月八日病歿 |

| Joannes Cruyt | 克利夫 | 1649-1662 | 駐熱蘭遮城,鄭成功入台時被俘,返國 |

| Rutger Tesschemaker | 鐵梅嘉 | 1651-1653 | 駐蕭瓏,病歿 |

| Joannes Ludgens | 盧負士 | 1651 | 病歿於澎湖 |

| Gulielmus Brakel | 普拉卡 | 1652 | 抵台後不久病歿 |

| Joannes Bakkers | 白駕 | 1653 | 駐Favorlang地區 |

| Abrahamus Dapper | 達巴爾 | 1654 | |

| Robertus Sassenitus | 薩世紐斯 | 1654-1665 | |

| Marcus Masius | 馬修司 | 1655-1661 | 駐淡水雞籠地方,聞鄭成功入台後乘船經日本返抵巴達維亞 |

| Petrus Mus | 牟士 | 1655-1662 | 駐諸羅山,被刎 |

| Joannes Campius | 甘比宇 | 1655 | 同年十二月在Tackeijs病歿 |

| Hermanus Buschof | 武小和 | 1655-1657 | 駐蕭壟 |

| Aenoldus a Winsemius | 溫世謬 | 1655-1662 | 駐新港,被刎 |

| Joannes de Leonardis | 列奧拿 | 1656-1661 | 駐Favorlang地區,被俘後遣往中國 |

| Jacobus Ampzingius | 安信紐 | 1656-1657 | 駐Tackeijs,十一月二十四日歿於任地 |

| Guliejmus Vinderus | 閔得烈 | 1657-1659 | 駐蕭壟地區,病歿 |

資料來源:賴永祥著,《教會史話》一,台北:人光,1990,P115-116。

新港文書解說

新港語契約

新港文書試解

新港文書的解讀不僅對語言學的認識有幫助,對瞭解平埔族群歷史社會也有極大的貢獻,雖然一九三三年台北帝大的村上直次郎匯集編排《新港文書》刊行於世,不過對於文書的解讀卻少有人投入,一般均認為這些文書已無法解讀。但仍然有人願意嘗試,日治時期有村上、小川尚義等人進行解讀,但只辨識極少數的字彙,戰後至今則以翁佳音投入最多,嘗試解讀這些這些文書,辨識了較多的字彙。

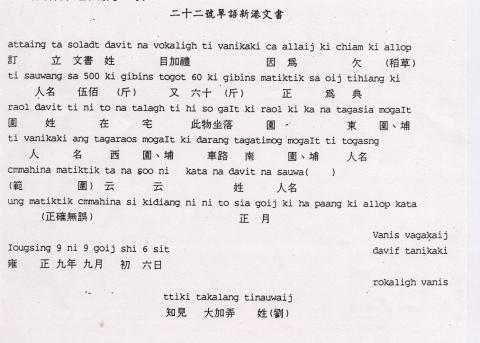

關於新港文書的辨識我們可以根據幾個原則,首先可以利用現存的兩種新港語字彙集,一是Vocabulary of the Formosan Language-Compiled from the Utrecht Manuscripts,這個字彙集共收錄了一千七十個新港語字彙,村上所編的《新港文書》也收錄這些字彙,並附有英文解釋。其二是清代方志《諸羅縣志》卷八〈風俗志‧番俗考‧方言〉中亦收有二百五十個字彙左右,透過字彙集我們就可以判讀部分的文字,如Attaing ta soladt是立約之意,mara是拿到、收到的意思等等。其次可以利用現有的雙語新港文書相互對讀,雖然有些例子顯示這些雙語文書並非都是直譯,但仍可讀出端倪。

不論是漢語或新港語契約均有一定格式及順序,對於解讀這些文書來說應是有跡可尋,當然也有賴更多人投入。